|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

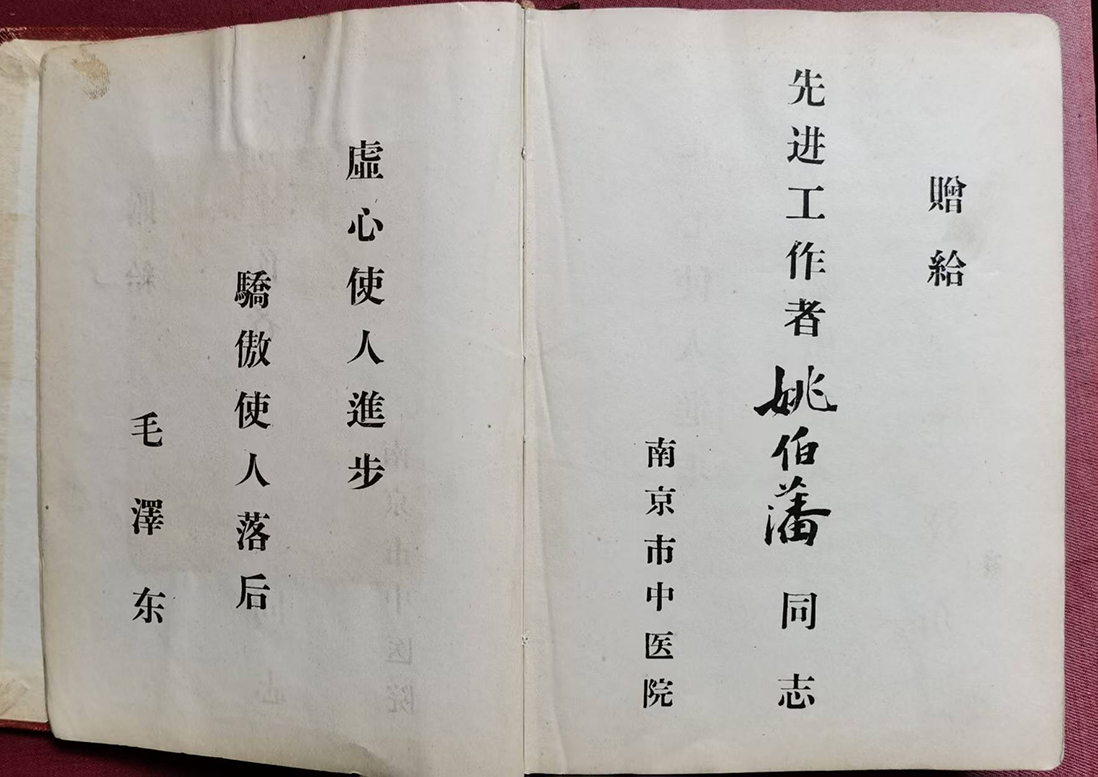

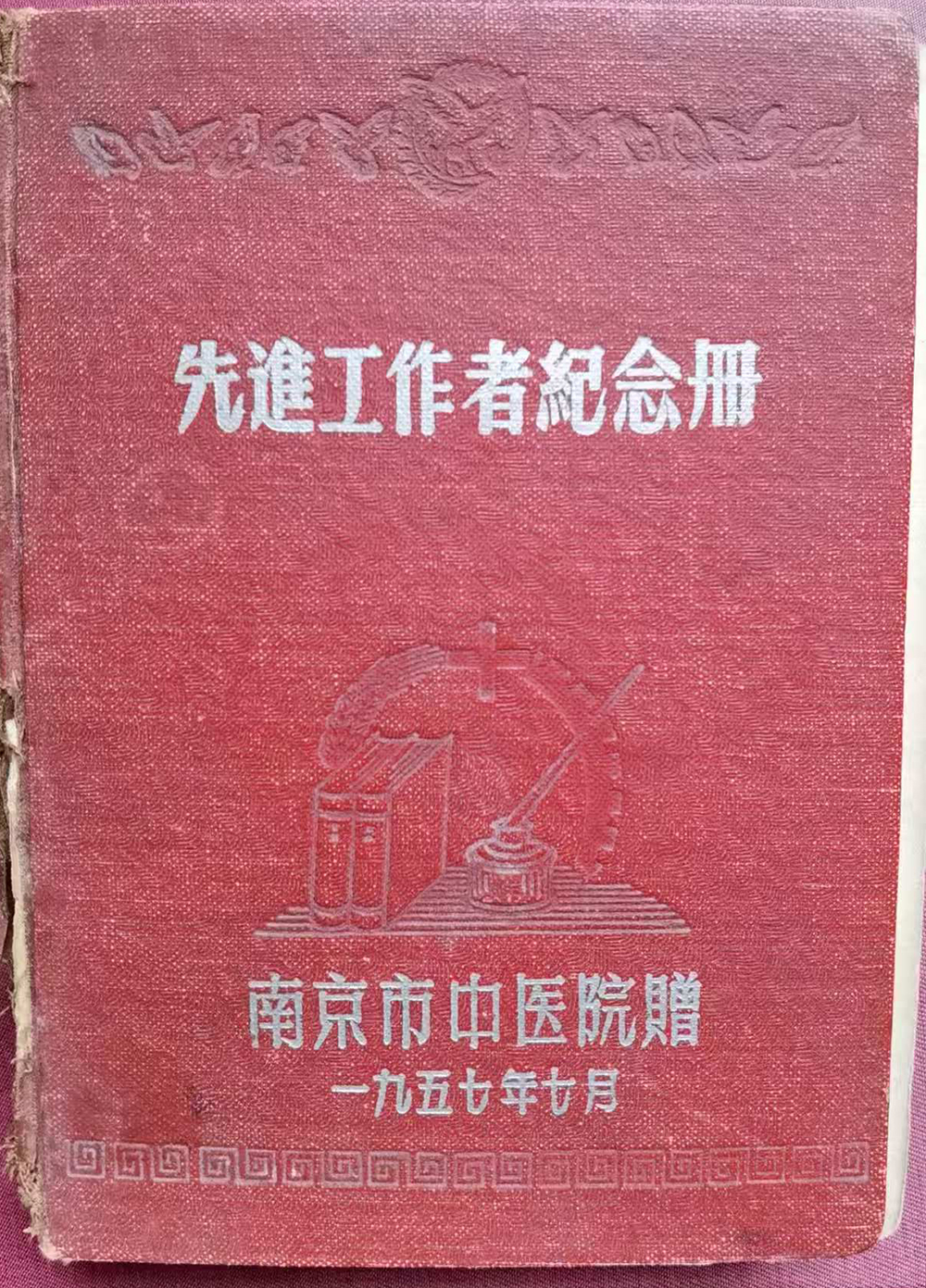

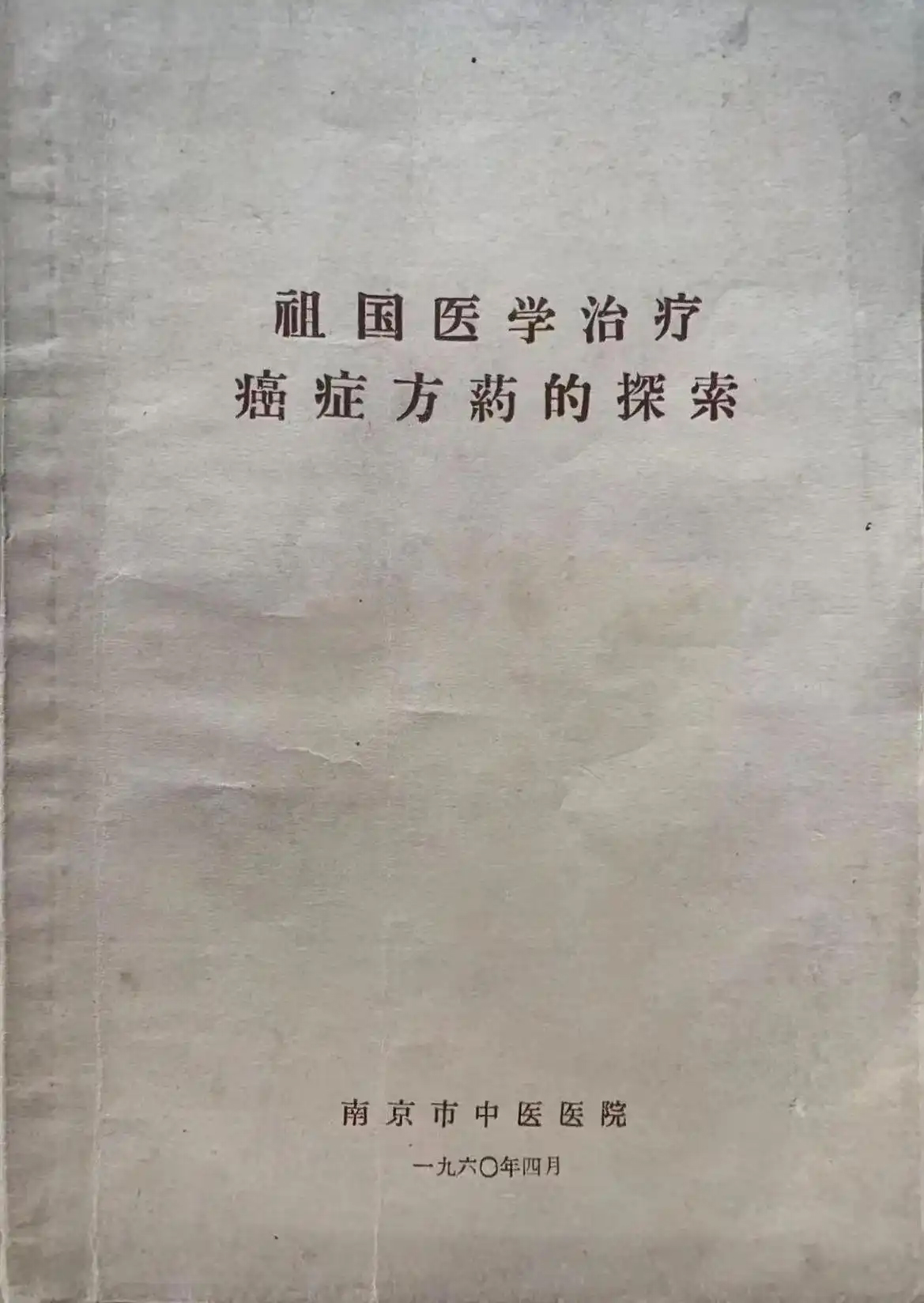

近代中医史上具有重要地位的专著---《祖国医学治疗癌症方药的探索》此书作者: 姚伯藩(1903年--1969年)

姚伯藩(1903年--1969年),生前曾任南京市中医院内科、肿瘤科主任专家,江苏省中西结合专家治疗组成员,南京市政协委员。 1917年,14岁的姚伯藩拜南京名医杨伯雅先生为师,自此开启了一生的从医之路。 1922年,参加了当时的江苏中医资格考试,取得中医开业资格。同年加入南京市医药联合研究会。 1956 年南京市中医院成立时,姚伯藩成为该院的主要业务骨干之一,为南京市中医院的成长打下了坚实的基础。 擅长内科、妇科及肿瘤科,处方简约,尤其在慢性病和疑难杂症治疗上具有独到见解。 他在医院工作多年(直到69年逝世),一直是南京市中医院的主要业务骨干,在中医领域有着丰富的临床经验和深厚的学术造诣。

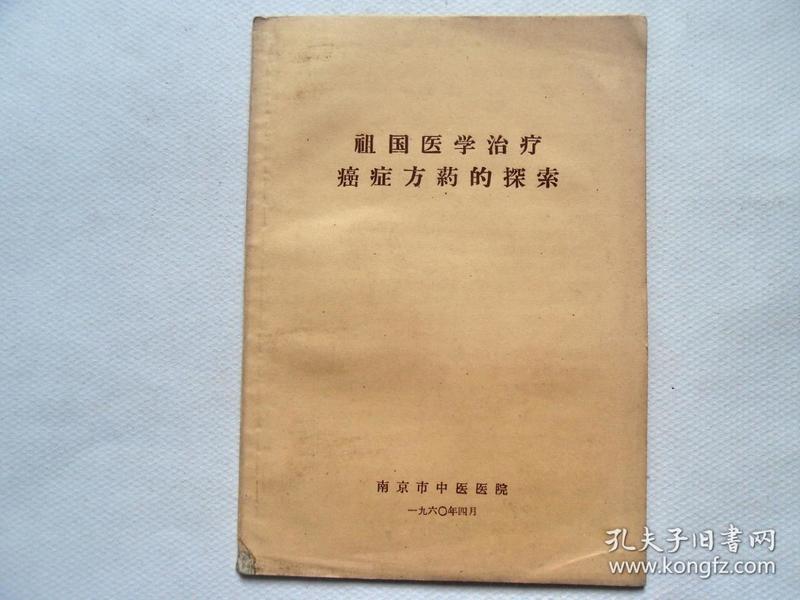

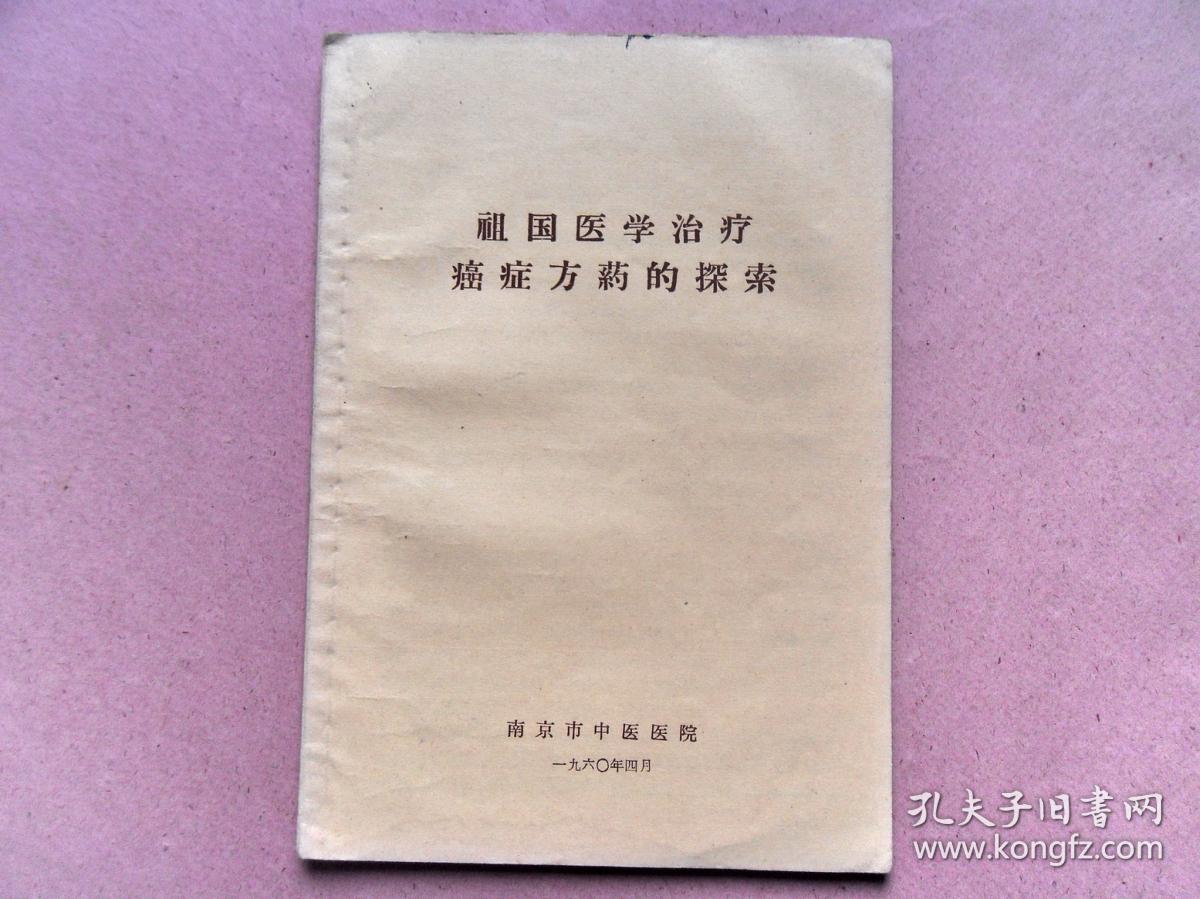

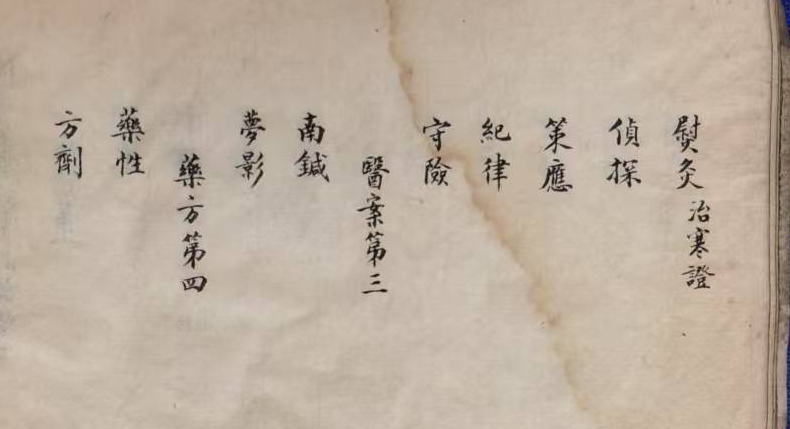

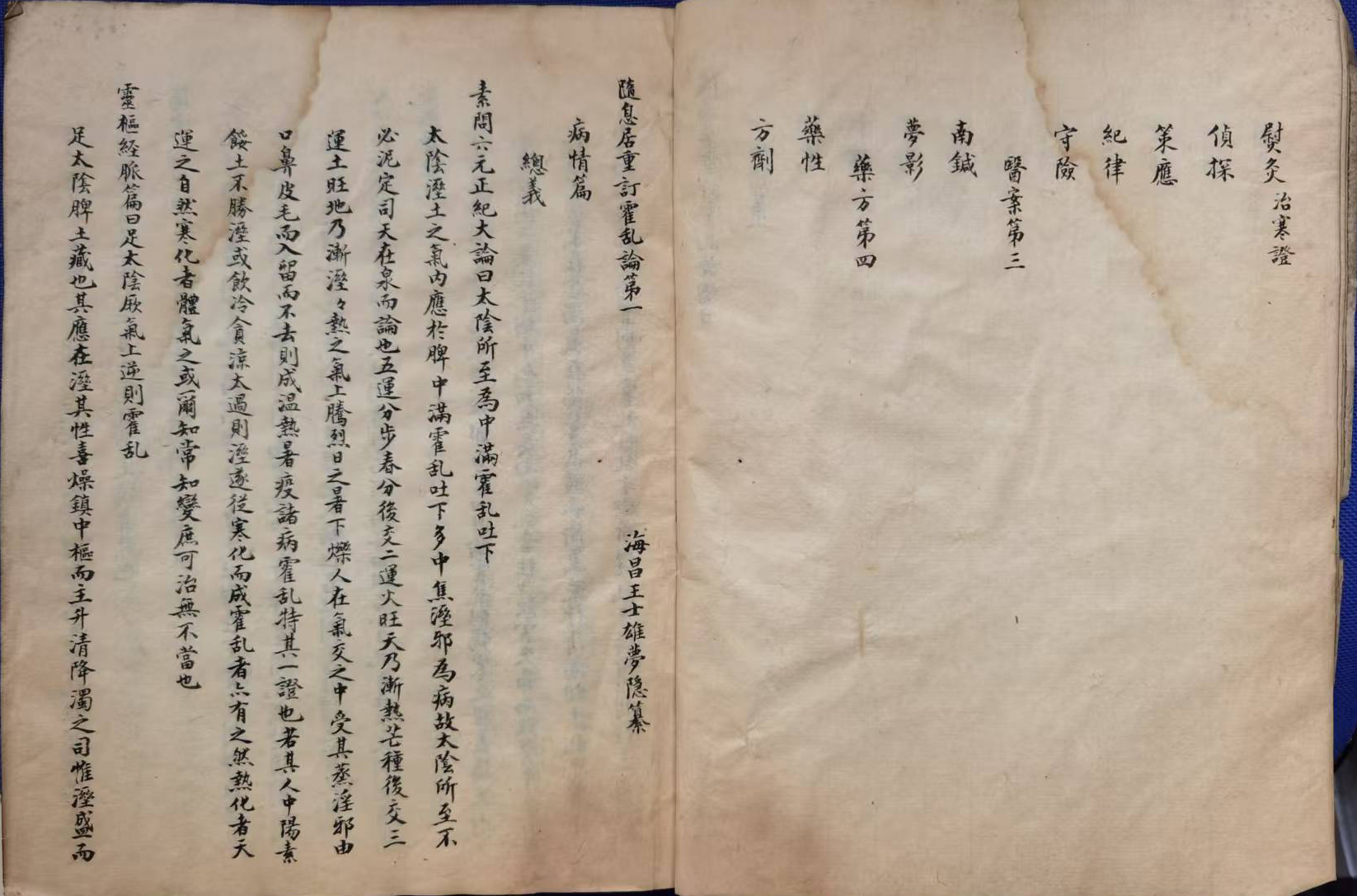

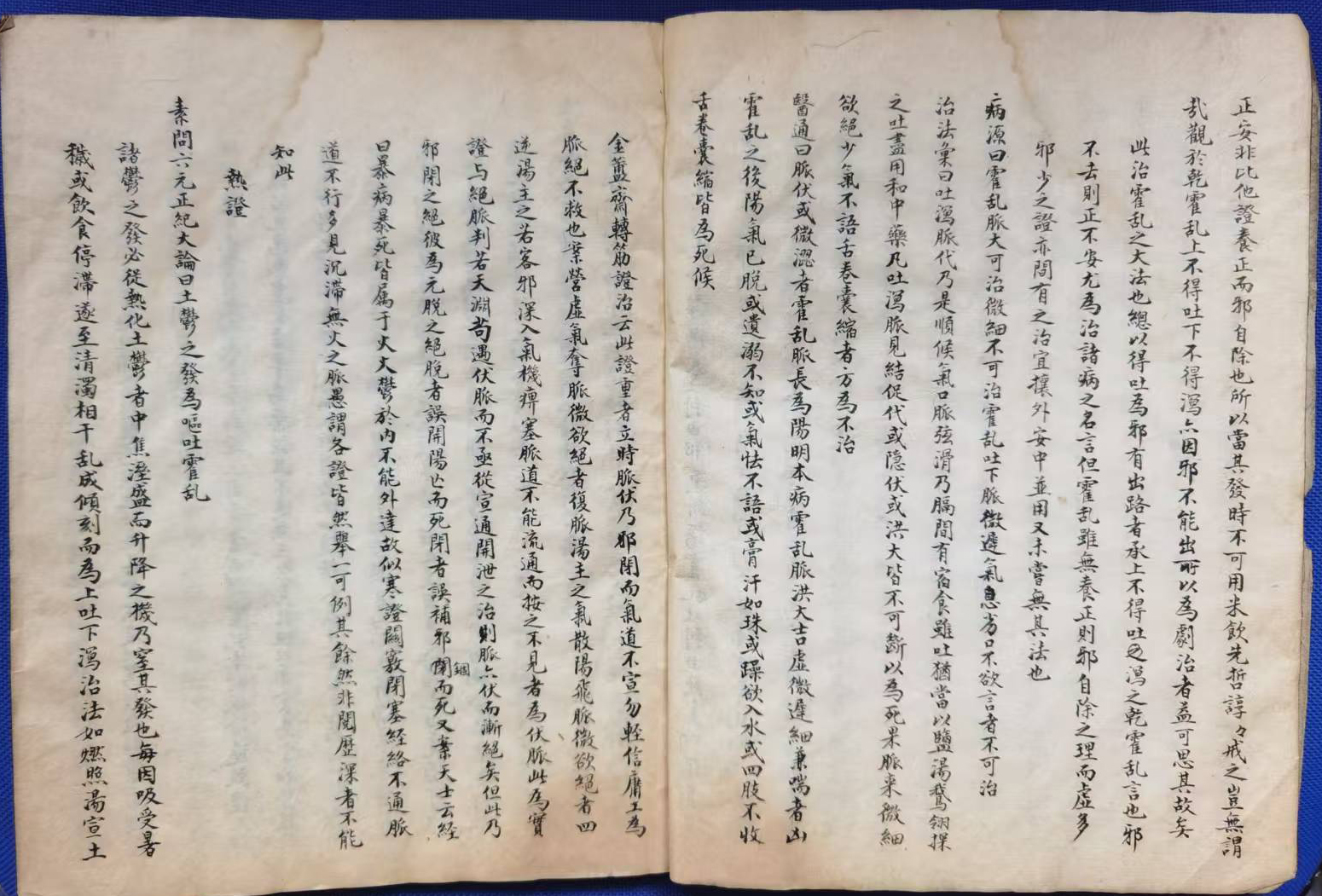

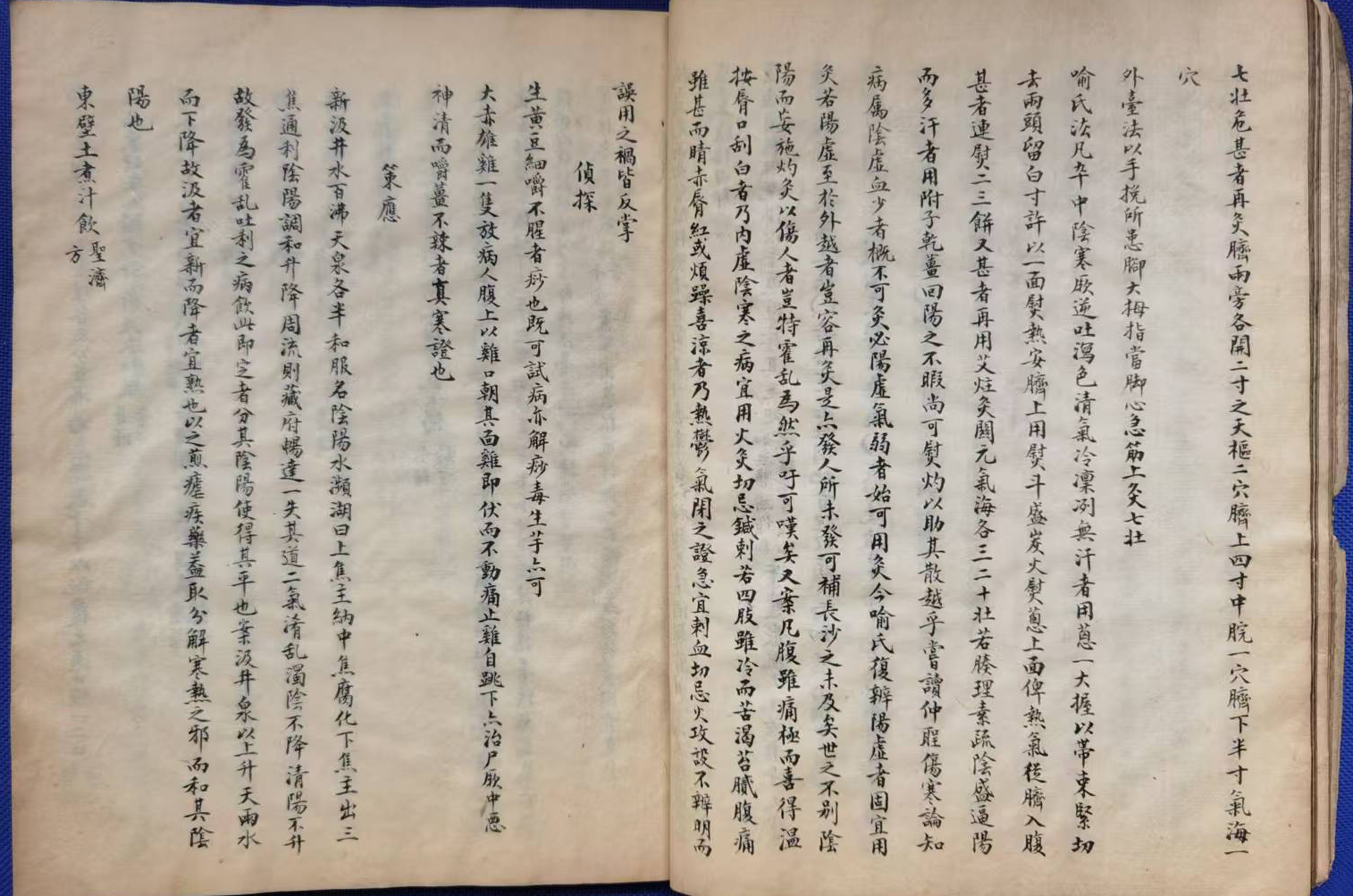

《祖国医学治疗癌症方药的探索》由南京市中医医院于 1960 年出版。 / 平装 / 32开 / 35页 ,书作者:姚伯藩。这本书在中医史上具有一定的地位,主要体现在以下几个方面:

1960年,《祖国医学治疗癌症方药的探索》100多种治癌草药及几十种治癌验方。仅此一本。南京市中医院 / 南京市中医医院 / 1960 / 平装 / 32开 / 35页

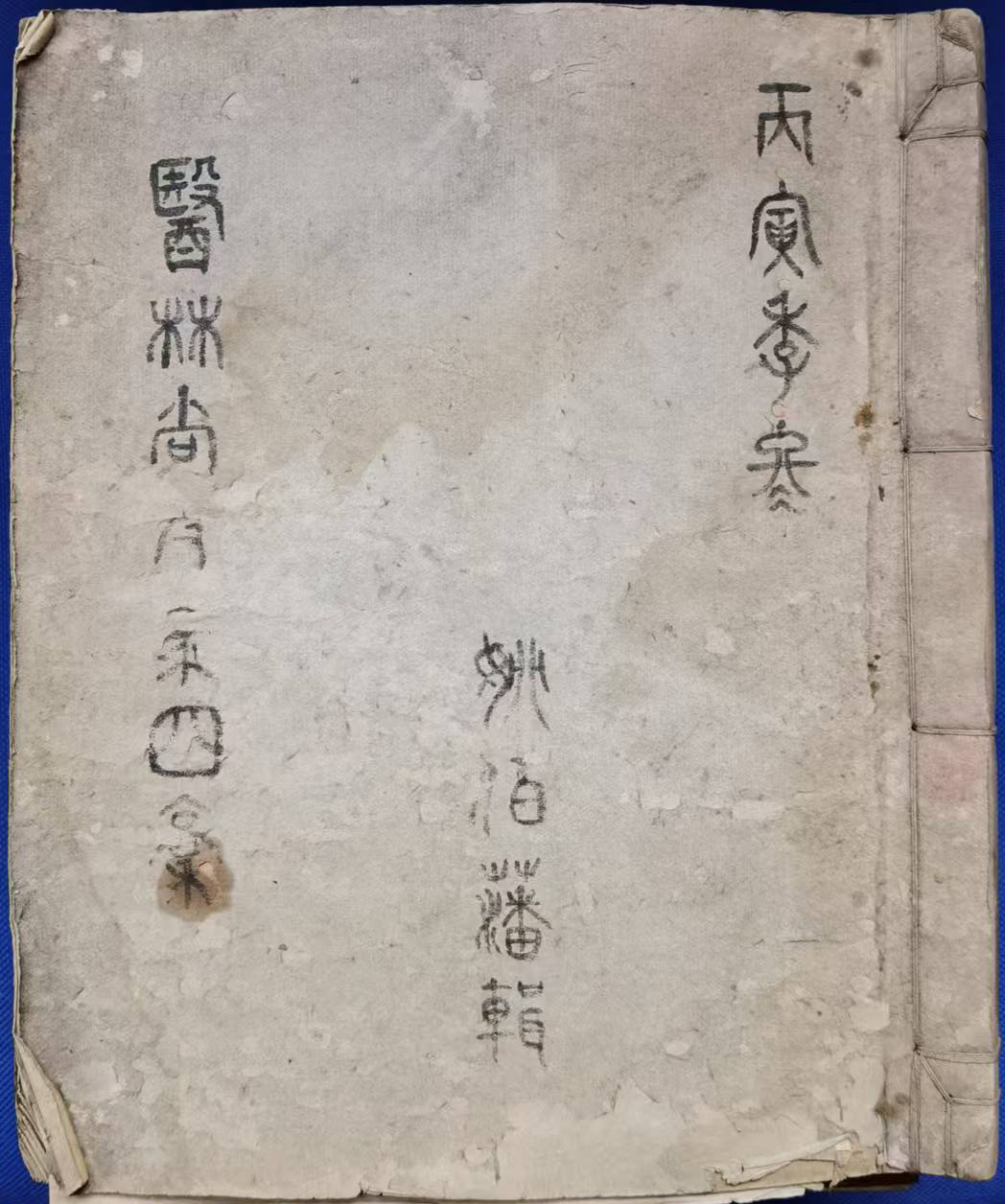

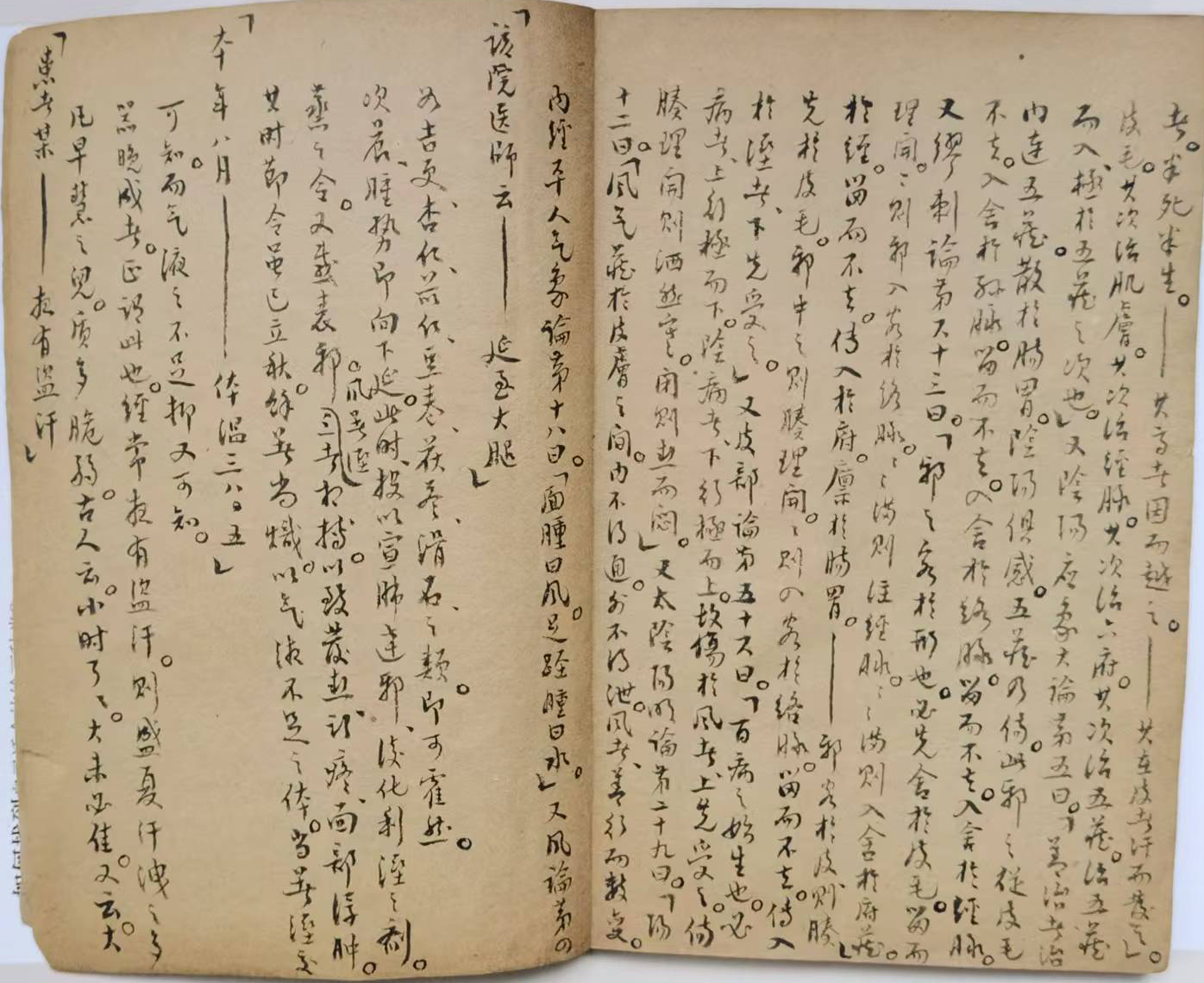

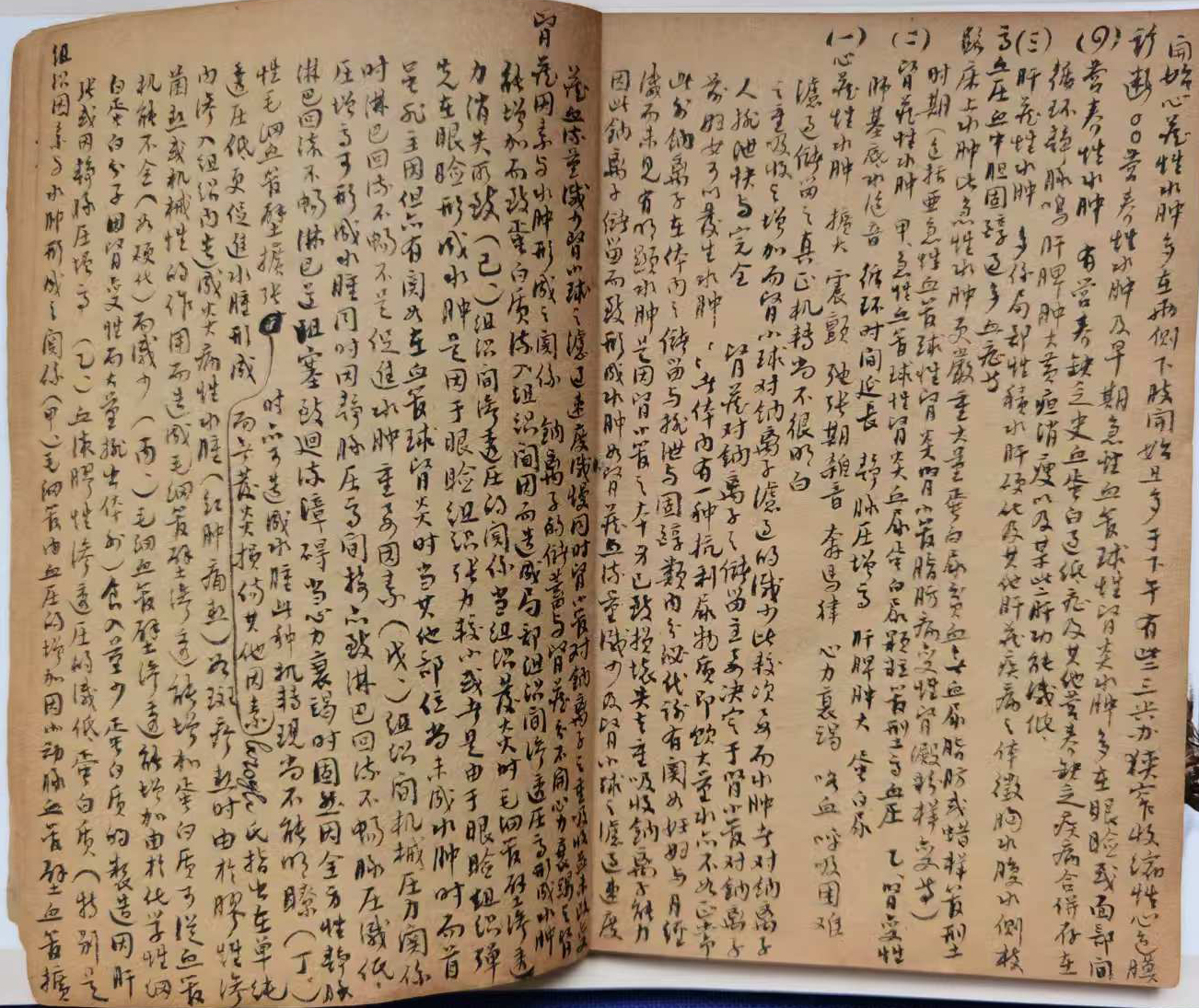

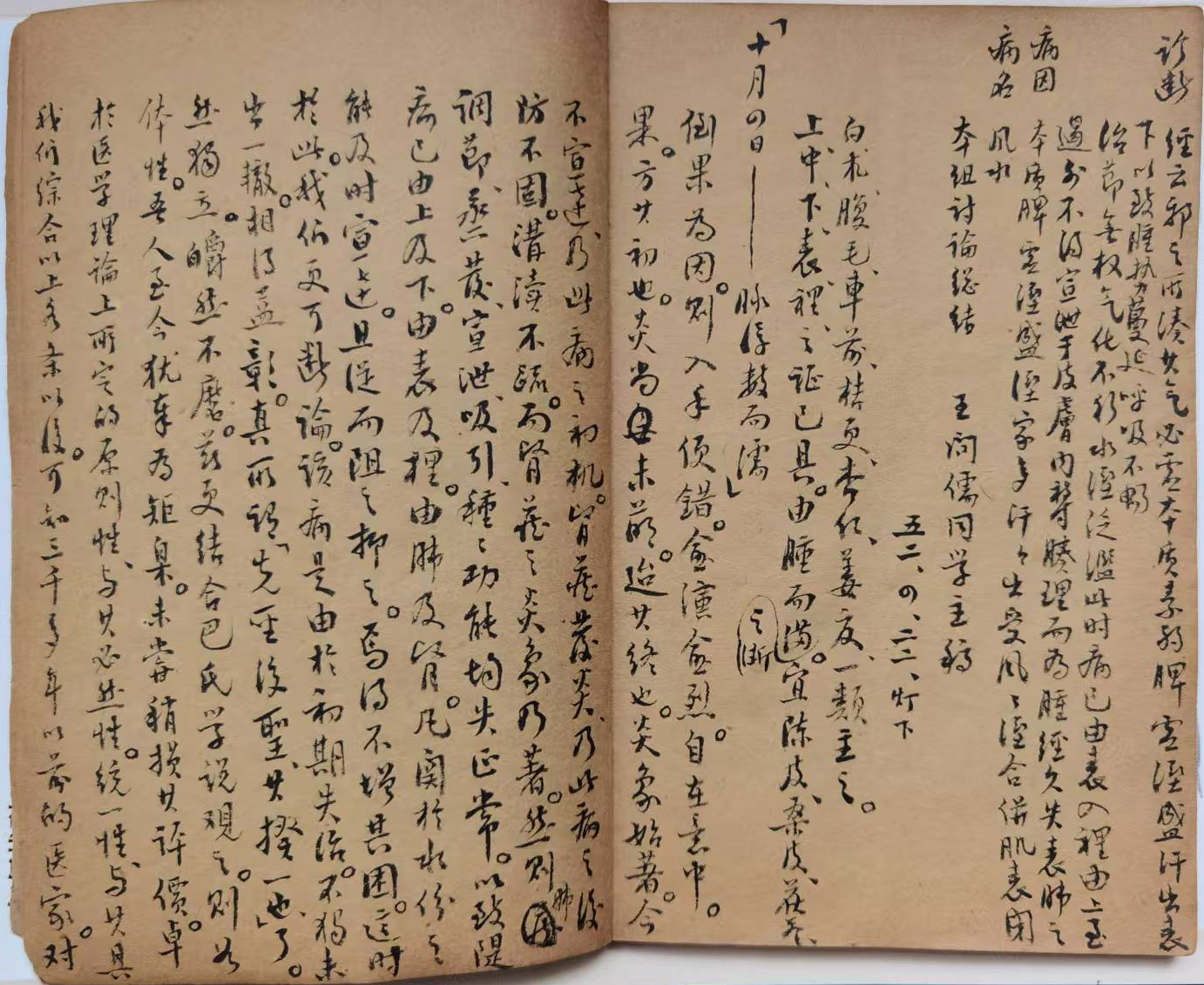

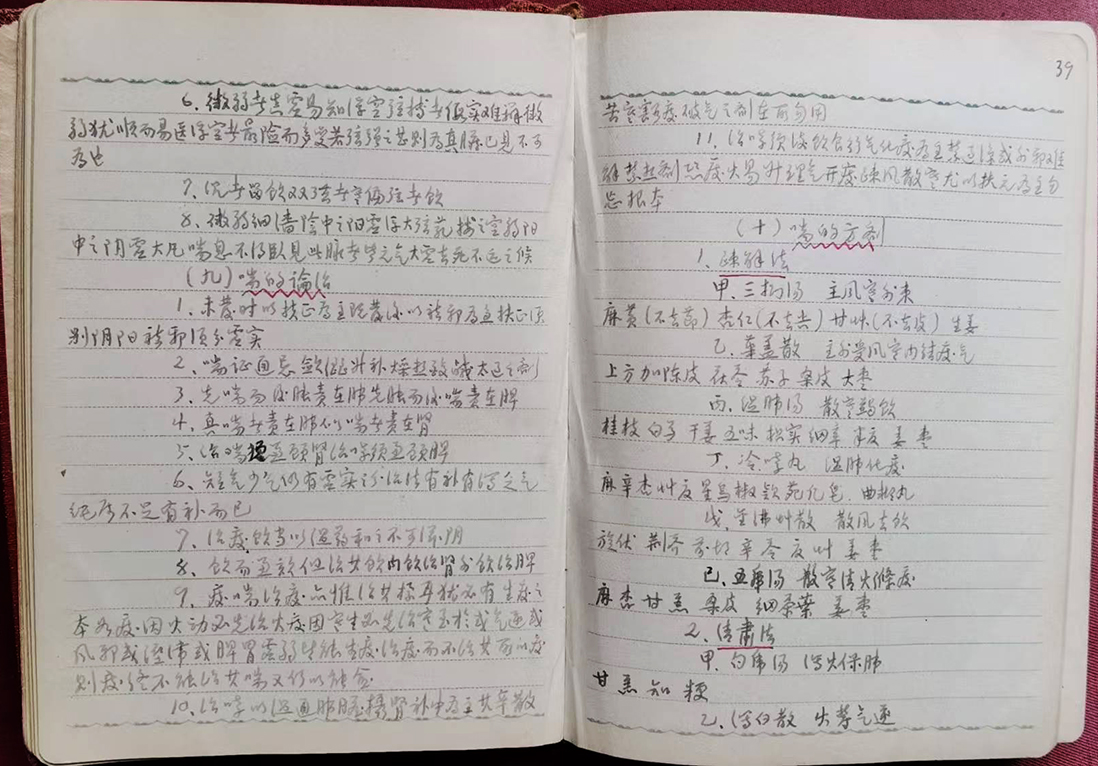

图1

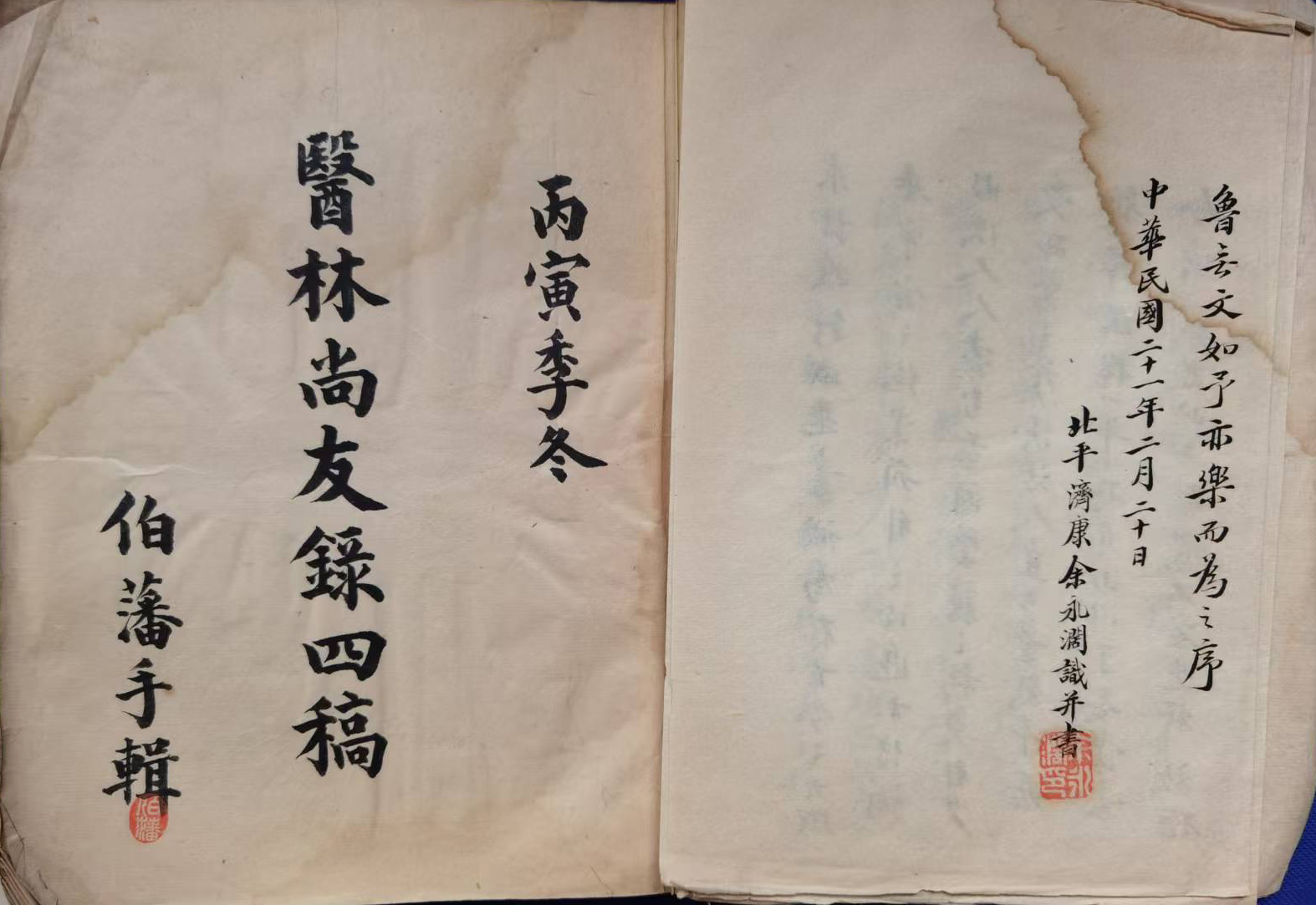

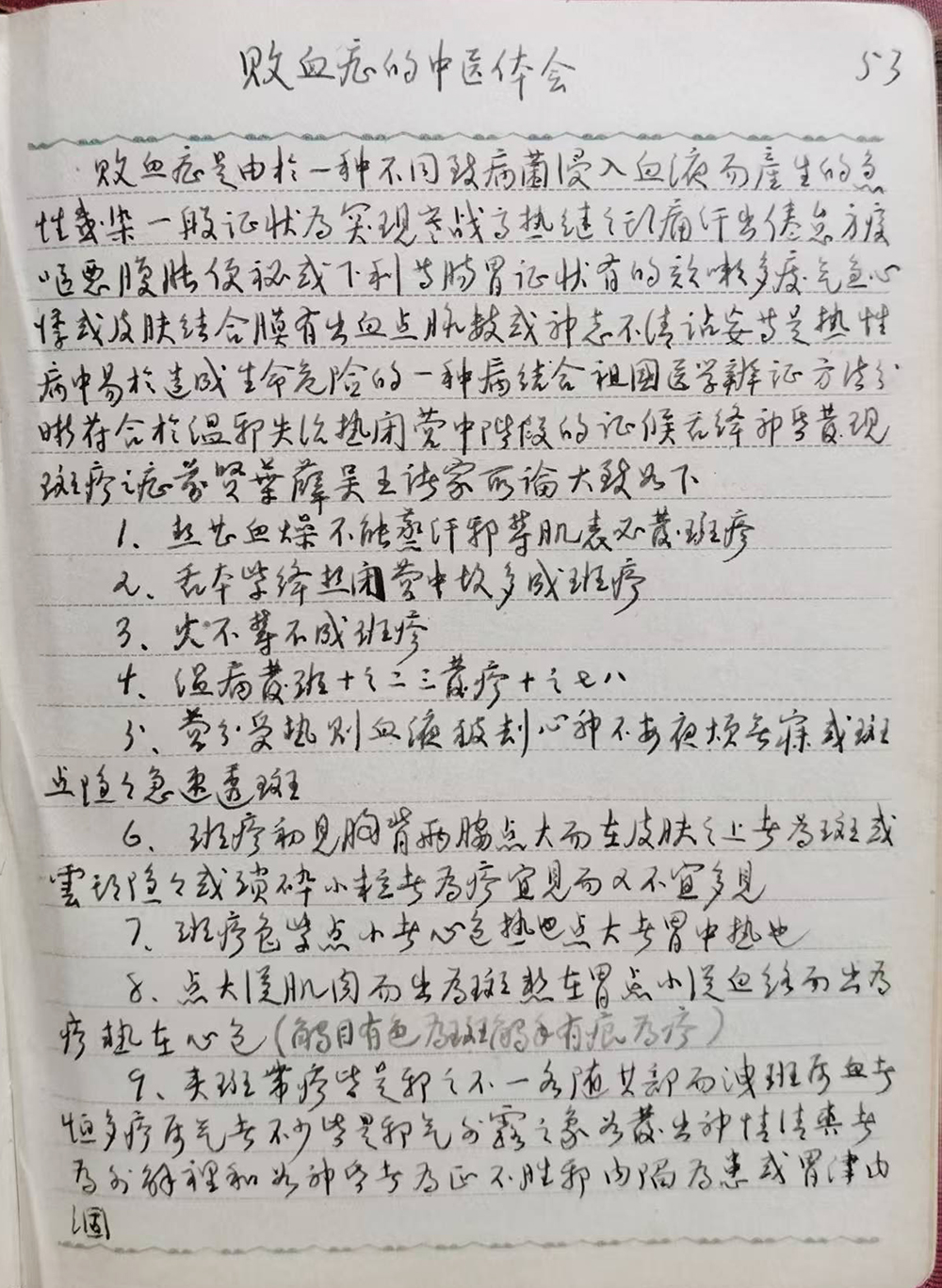

图2

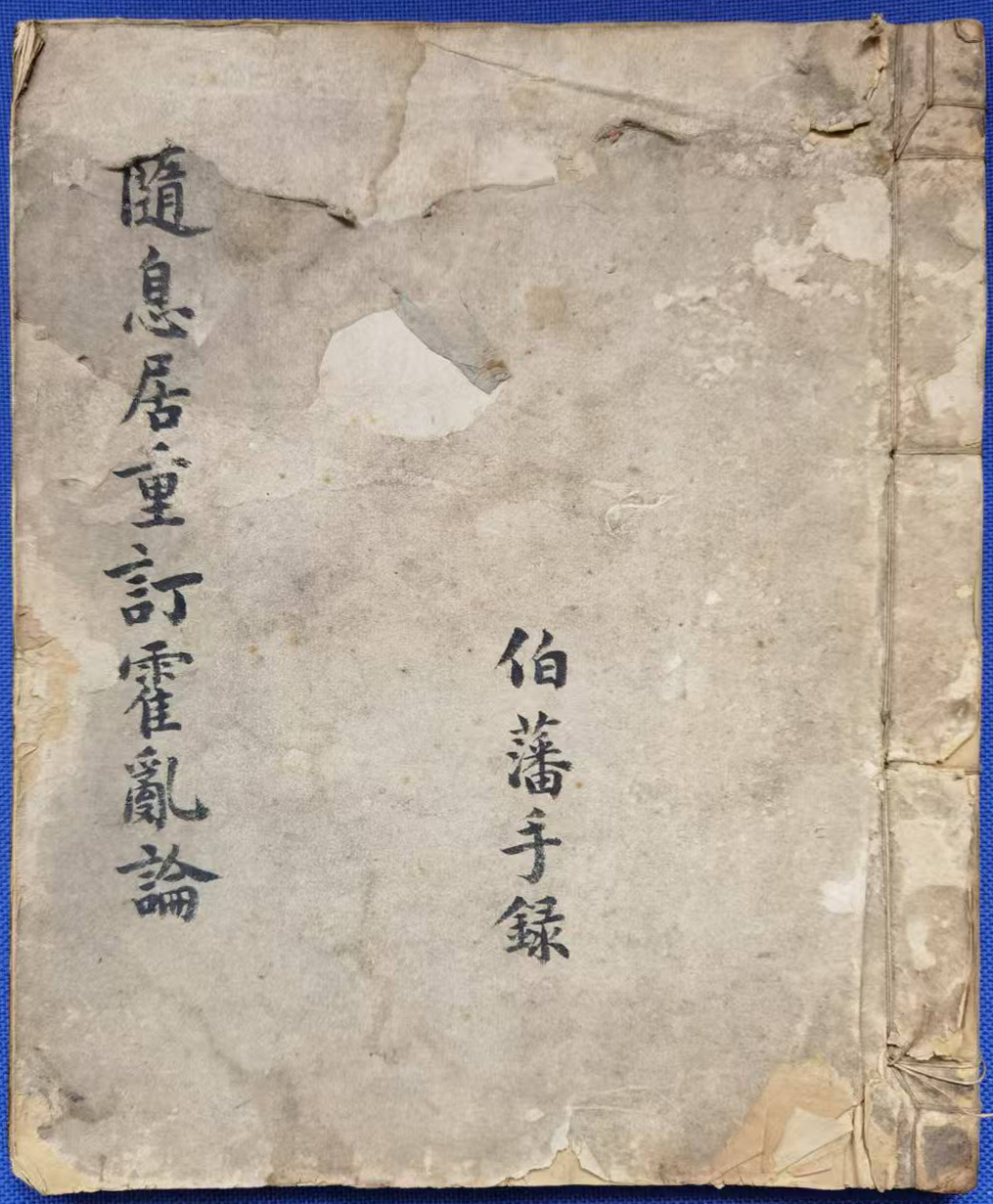

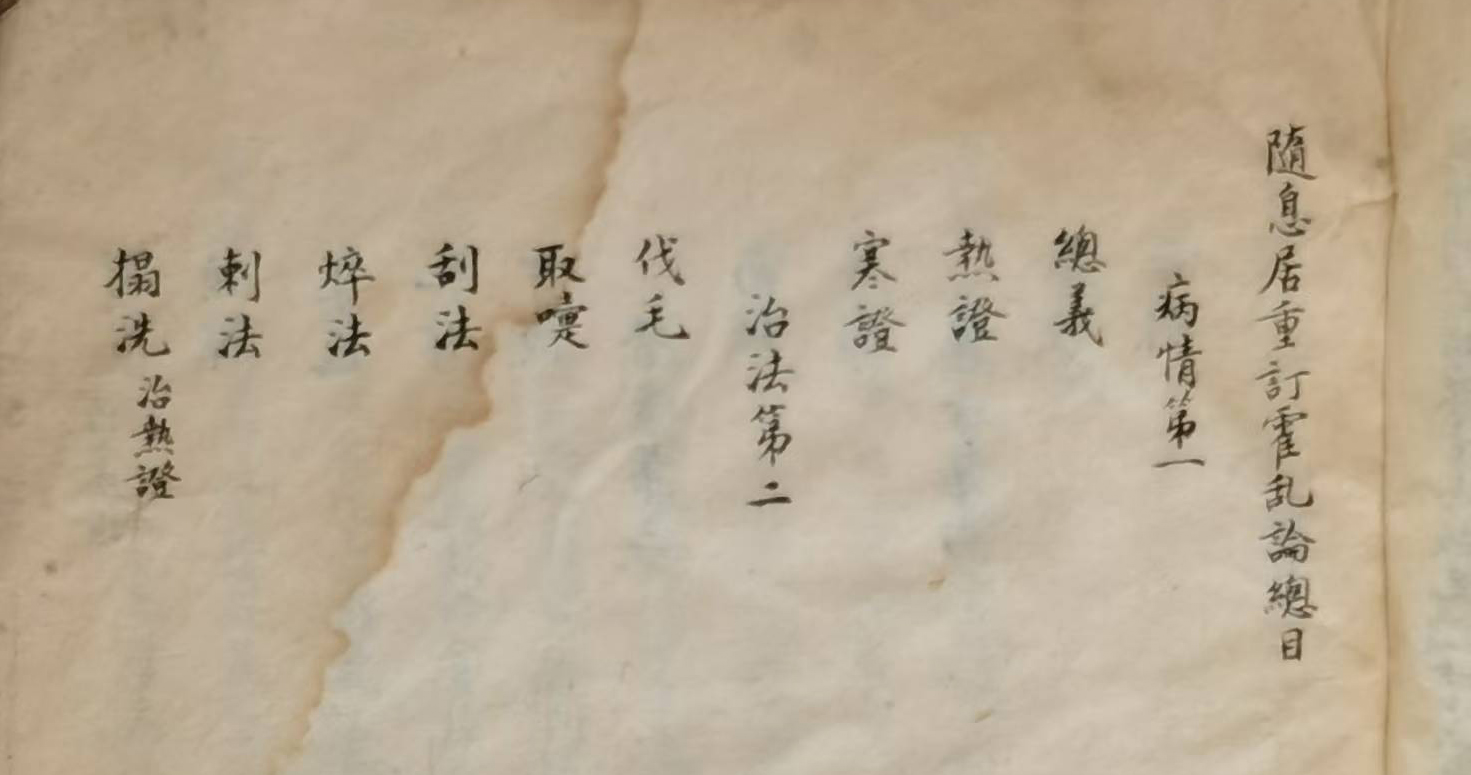

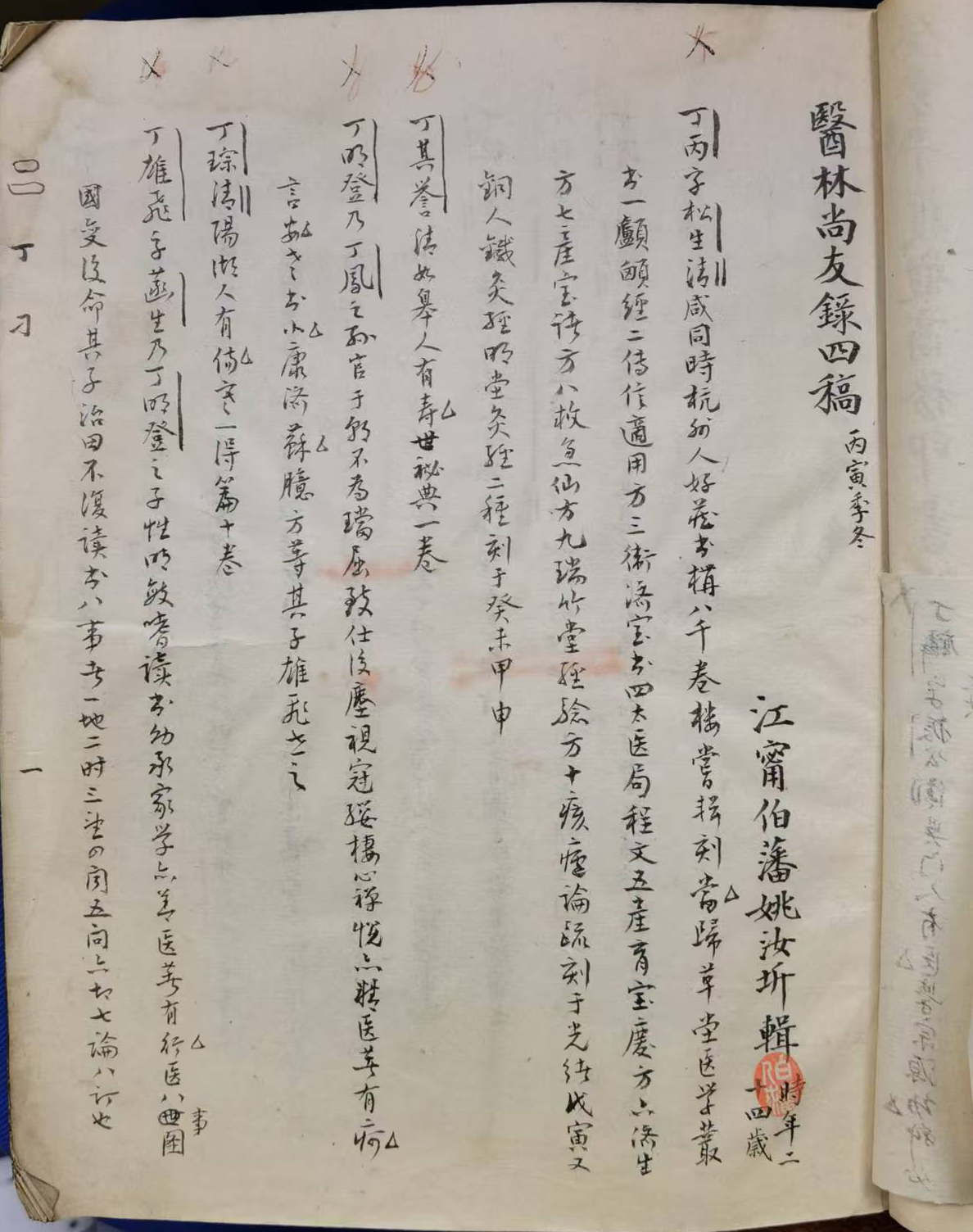

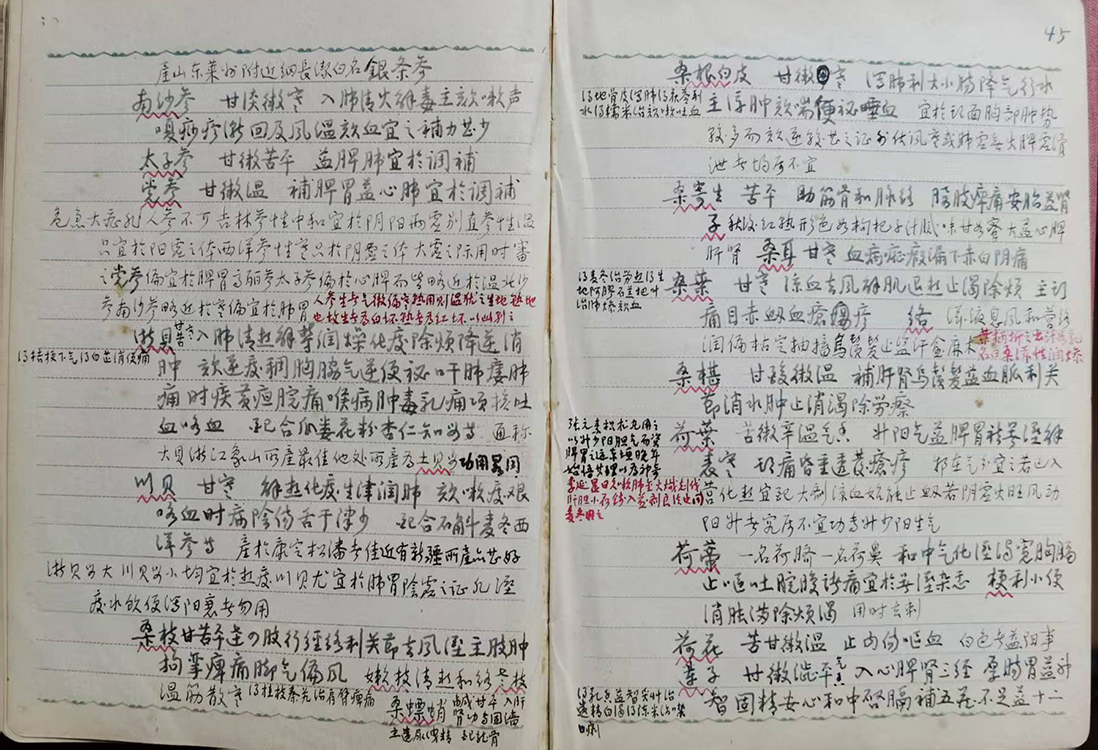

图4 图5

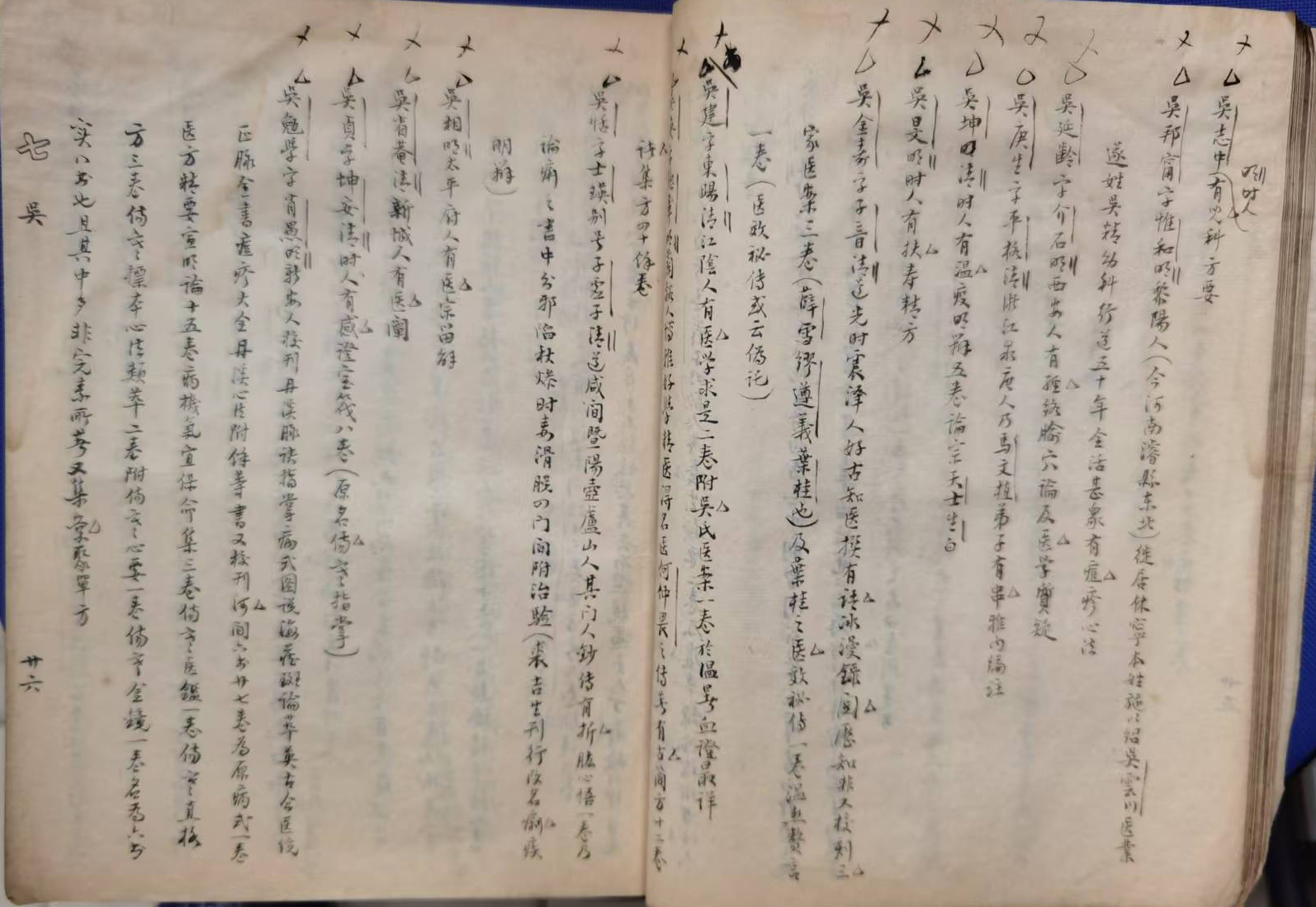

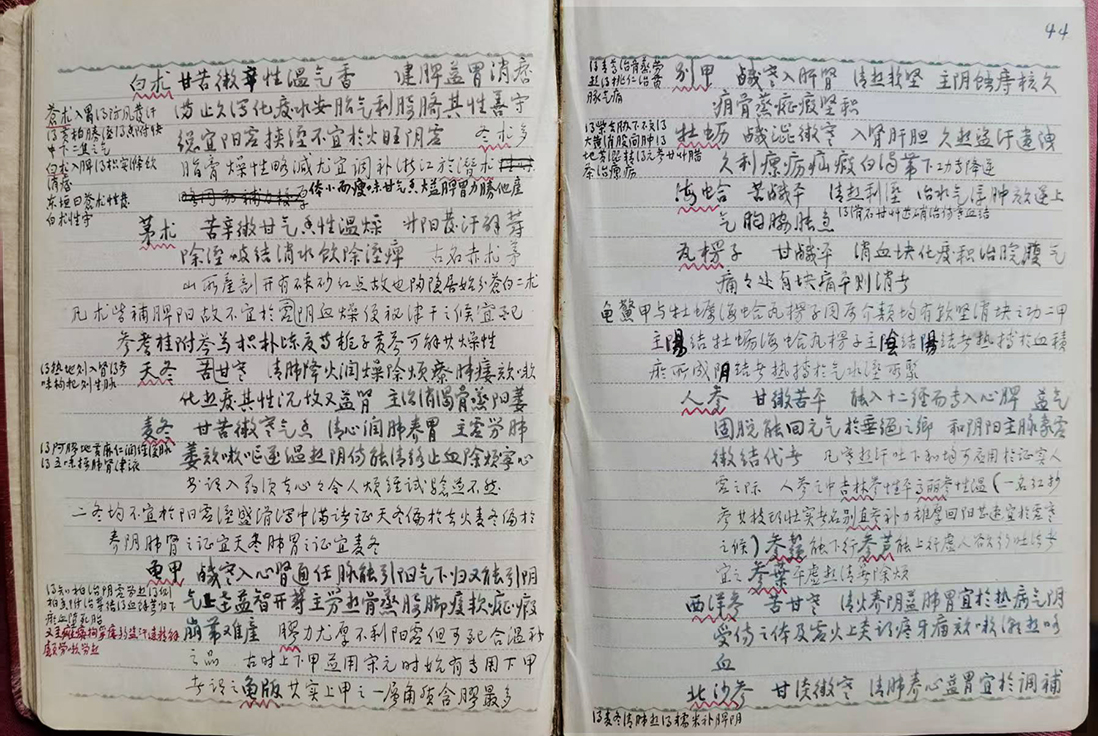

图6

姚伯藩部分医案纪实

姚伯藩早期坐诊医案处方(20例)(具体年份不详,估计在上世纪三十至四十年代期间)

|

攻癌夺命汤治疗多种恶性肿瘤1: 李可老中医的攻癌夺命汤由海藻、生甘草、木鳖子、醋鳖甲、蛇舌草、夏枯草等 19 味药组成。本方来源于兰州名医董静庵先生的 “海藻甘草汤”,李可老中医为增加疗效,不仅将药量增加,还加入多味药物。该方以海藻、甘草相反相激,木鳖子、生半夏、雄黄以毒攻毒,合大队攻癌破坚、清热解毒、化痰散结之品为君,以鳖甲、消瘰丸养阴扶正为臣,以活血化瘀虫类搜剔引入血络为佐使。曾治愈甲状腺腺瘤、颈淋巴结核、脑瘤术后复发等多种疾病,对于痰核、痰毒,痰瘀互结,热毒炽盛等多种恶性肿瘤,尤对头颈部、淋巴系统、消化道癌肿效果显著。

|

多首方剂治疗晚期胃腺癌2: 治疗晚期胃腺癌使用了三首不同处方。第一方从 1990 年 2 月 22 日起服至 3 月底,连续服用四十天,药物有生黄芪、生地榆、猪茯苓、蓬莪术等,侧重清热解毒、制癌与化痰散结。第二方从 1990 年 4 月 1 日起服至 8 月初,连续服用四个月,药物有生黄芪、党参、焦白术、甘草等,偏于温养,补中有攻,攻补兼施。第三方从 1990 年 8 月 5 日起共服二十一帖,药物有生黄芪、大党参、焦白术、焦苡仁等,寓攻于补,扶正御邪。三方中共有之药为黄芪、党参、白(苍)术、茯苓、莪术、丹皮、红枣、甘草,具有健脾益气、清热散结之功。

|

犀黄丸加味治疗癌瘤3: 沈绍功老中医的犀黄丸加味方中,贵重药有麝香、牛黄、西洋参等,一般药有生黄芪、当归、生杜仲等。该方既有牛黄、熊胆、羚羊角等清热攻毒,又有西洋参、冬虫夏草、灵芝、仙鹤草扶正抗癌,炒白术、焦三仙、生鸡内金健脾消食,生黄芪、当归、生杜仲、桑寄生等气血阴阳双补,三七化瘀止血、活血定痛。全方既避免了苦寒伤胃及活血动血之虞,又发挥了扶正抗癌之效,可用于多种癌瘤的治疗。

|

朱良春经验方治疗多种癌症4: 国医大师朱良春的经验方由仙鹤草、白毛藤、龙葵、槟榔片、制半夏、甘草组成,仙鹤草要单独煎煮,煎取汁备用,其他药物一同煎取汁,和仙鹤草煎汁混合服用。功用为解毒抗癌,镇静镇痛,主治胃癌、食管癌、肺癌、肝癌、乳腺癌等多种癌症。临床应用时可根据不同癌症进行加减,如胃癌加党参、白术、茯苓;食管癌加急性子、六神丸;肺癌加白茅根、黄芪、瓜蒌等。

|

中医关于癌症治疗的最早专著是**《疡科心得集》,由清代高秉钧于1805年**撰写。该书首次系统总结了癌症的病因、病机和治疗方法,标志着中医在癌症治疗领域的初步理论化。

|

治疗胃癌案例:有一位 65 岁的男性胃癌患者,确诊时已处于中晚期,无法进行手术切除,且身体较为虚弱,不耐受化疗。中医医生辨证认为患者属于脾胃虚弱、痰瘀互结证。采用了以健脾和胃、化痰散结、活血化瘀为治法的中药方剂,如用党参、白术、茯苓、炙甘草健脾益气,半夏、陈皮、厚朴化痰燥湿,三棱、莪术、白花蛇舌草等活血化瘀、解毒抗癌。同时配合艾灸足三里、中脘等穴位,以温通经络、扶正祛邪。经过 3 个月的治疗,患者食欲明显增加,腹胀、腹痛等症状减轻,体重有所上升,生活质量得到显著提高。继续治疗半年后,复查胃镜及影像学检查,发现肿瘤生长得到一定程度的抑制。

|

治疗乳腺癌案例:一位 48 岁的女性乳腺癌患者,在进行了手术及放化疗后,出现了严重的乏力、盗汗、失眠、食欲不振等症状,且白细胞计数偏低,免疫力低下。中医辨证为气阴两虚证,给予以益气养阴、扶正固本为原则的中药调理。药用黄芪、太子参、麦冬、五味子、女贞子、旱莲草等益气养阴,酸枣仁、柏子仁、夜交藤等养心安神,焦三仙、鸡内金等健脾和胃。经过 2 个月的中药调理,患者乏力、盗汗等症状明显改善,睡眠质量提高,食欲恢复,白细胞计数也逐渐回升,身体免疫力增强,能够更好地耐受后续的康复治疗。

|

治疗乳腺癌案例:一位 48 岁的女性乳腺癌患者,在进行了手术及放化疗后,出现了严重的乏力、盗汗、失眠、食欲不振等症状,且白细胞计数偏低,免疫力低下。中医辨证为气阴两虚证,给予以益气养阴、扶正固本为原则的中药调理。药用黄芪、太子参、麦冬、五味子、女贞子、旱莲草等益气养阴,酸枣仁、柏子仁、夜交藤等养心安神,焦三仙、鸡内金等健脾和胃。经过 2 个月的中药调理,患者乏力、盗汗等症状明显改善,睡眠质量提高,食欲恢复,白细胞计数也逐渐回升,身体免疫力增强,能够更好地耐受后续的康复治疗。

|

理论认知方面整体观念的强化:该书体现了中医整体观念,强调人体是一个有机整体,癌症虽表现于局部,但与整体气血、脏腑、经络等功能失调密切相关。这启示现代中医在治疗癌症时,不能仅局限于针对肿瘤本身,更要从整体出发,综合考虑患者的全身状况,如体质、年龄、性别、生活习惯等,通过调整机体的阴阳平衡、气血运行来改善内环境,增强机体自身的抗癌能力。 病因病机的挖掘:书中对癌症病因病机从中医角度进行了分析,如正气亏虚、气滞血瘀、痰凝毒聚等。这为现代中医研究癌症提供了理论基础,提示要深入挖掘癌症发生发展的内在机制,从传统中医理论中探寻新的观点和思路,为临床治疗提供更准确的依据。

|

临床实践方面辨证论治的应用:强调辨证论治是中医治疗的精髓,不同的癌症患者,即使患同一种癌症,由于个体差异,其辨证结果可能不同,治疗方法也应有所区别。现代中医应遵循这一原则,根据患者的症状、体征、舌象、脉象等进行准确辨证,制定个性化的治疗方案,如对于肺癌患者,辨证为肺脾气虚者,采用健脾补肺之法;辨证为肺阴虚者,则以滋阴润肺为主。 经典方药的运用:书中记载的经典方药和经验方剂为现代临床提供了参考。现代中医可以在继承这些方剂的基础上,结合现代科学技术和临床实践,进行进一步的研究和创新。例如,通过现代药理学研究,明确这些方剂中药物的有效成分和作用机制,为优化方剂组成、提高疗效提供依据;还可以根据临床实际情况,对方剂进行加减化裁,灵活运用。 多法联用的思路:书中可能涉及多种中医治疗方法联合应用的经验,如中药内服与外用、针灸、推拿等方法相结合。这启示现代中医在治疗癌症时,应拓宽治疗思路,综合运用多种治疗手段,发挥中医治疗的综合优势,提高治疗效果,改善患者生活质量。

|

研究方法方面经验总结与传承:该书是对当时中医治疗癌症经验的总结,体现了经验传承的重要性。现代中医应重视对老中医经验、民间验方等的收集、整理和传承,通过跟师学习、学术交流、建立数据库等方式,将宝贵的经验传承下来,并加以研究和应用。 中西医结合研究:成书时期正是中西医交流融合的阶段,这启示现代中医在治疗癌症时,要积极开展中西医结合研究。一方面,中医可以借鉴现代医学的诊断技术和方法,更准确地了解病情;另一方面,与西医的手术、放疗、化疗等治疗手段相结合,发挥各自的优势,减轻西医治疗的副作用,提高患者的生存率和生活质量。

|

药物研发方面中药资源的挖掘:书中对治疗癌症的中药进行了一定的整理和应用,提示现代中医要进一步深入挖掘丰富的中药资源,寻找更多具有抗癌活性的中药。通过对传统中药典籍的研究、民间草药的调查以及现代植物化学和药理学的筛选,发现新的抗癌药物和有效成分。

|

姚伯藩先生(1903年--1969年)是南京市中医院的创始人之一,在中医学领域有着重要贡献。以下是他的简要介绍:

1. 生平背景 出生与早年:1903年夏历2月18日生于扬州,早年接受传统中医教育,14岁时拜师於金陵名医楊伯雅先生门下,他贫而好学,未及半载,即陪侍先生为患者析病理,开处方,每日出诊深夜始返,颇少时间自修,而不得不鸡鸣即起,刻苦自习,由是医术愈精。同时也奠定了深厚的中医理论基础。 职业生涯:1922年,参加了江苏中医资格考试,并加入南京市医药联合研究会,取得开业资格,开启了人生独立行医之旅。 1951年至53年参加市中医进修学校,学习西医基础。 1954年底,由市卫生局派往市直属医院筹办中医科,任主治医师。 1956年7月任市中医院主任医师。长期从事中医临床和教学工作,积累了丰富的经验。 1956年4月1日加入农工民主党。1956年11月为南京政协第五届委员。1960年加入共产党。 2. 贡献与成就医院创建:参与创建南京市中医医院,推动了南京地区中医药事业的发展。 临床实践:擅长内科、妇科及肿瘤科,处方简约,融合古今,医术精湛,尤其在慢性病和疑难杂症治疗上有独到见解。 学术研究:致力于中医经典研究,发表了多篇学术论文,推动了中医理论的传承与创新。 人才培养:重视中医教育,培养了大批中医人才,为中医药事业输送了骨干力量。 3. 社会影响地方影响:在南京及周边地区享有盛誉,深受患者信赖。 行业贡献:积极参与中医药学术团体活动,推动了中医药的现代化和国际化。 4. 个人品质医德高尚:以患者为中心,性格开朗,真诚大度,责任心强,乐善好施,深受患者尊敬。 治学严谨:在学术研究中一丝不苟,为中医学发展做出了重要贡献。 姚伯藩先生作为南京市中医院的创始人之一,不仅在临床和学术上成就卓著,还为中医药事业培养了大量人才,对南京地区乃至全国的中医药发展产生了深远影响。

|

1903年夏历2月18日生于扬州,1969年2月2日晨因心肌梗死猝于南京。享年66岁。

5岁时,即从丹徒戴云程先生学习古文,以期应试科举,1911年辛亥革命后,废除科举,而改习医。

1915年除继续读书外,又从邱小亭先生学习医经本草。

1917年2月、14岁时拜师於名医楊伯雅先生门下。

他贫而好学,未及半载,即陪侍先生为患者析病理,开处方,每日出诊深夜始返,颇少时间自修,而不得不鸡鸣即起,刻苦自习,由是医术愈精。

1922年,江苏警察所首次举办中医资格考试,规定投考年龄须满二十五岁,他当时年方十九,于是虚增六岁,应试及格,取得开业资格。

同期加入南京市医药联合研究会。

1924年经介绍至下关静海寺街之乐善堂开诊。

1926年应聘至洪武路卢妃巷之仁育医院任医员。

1930年春由同学陆君介绍,成为实业部的中医雇员。

1938年5月到长乐路145号的同恒春药店坐堂行医达17年。

1951年至53年参加市中医进修学校,学习西医基础。

1954年底,由市卫生局派往市直属医院筹办中医科,任主治医师。

1956年7月任市中医院主任医师。

1956年4月1日加入农工民主党。

1956年11月为南京政协第五届委员。

1960年加入共产党。

他性格开朗,真诚大度,责任心强,乐善好施,富于同情心,深受患者尊敬。

姚伯藩(后排右二)与家人合影

1961年,部分患者在治愈后与医务工作者合影。前第二排右六者为姚伯藩

我曾经在南京市中医院家属大院呆过一段时间,能够近距离地领略到张仲梁、傅宗翰、谢昌仁、曹光普、宋守白、姚伯藩等金陵医派名家的风采。

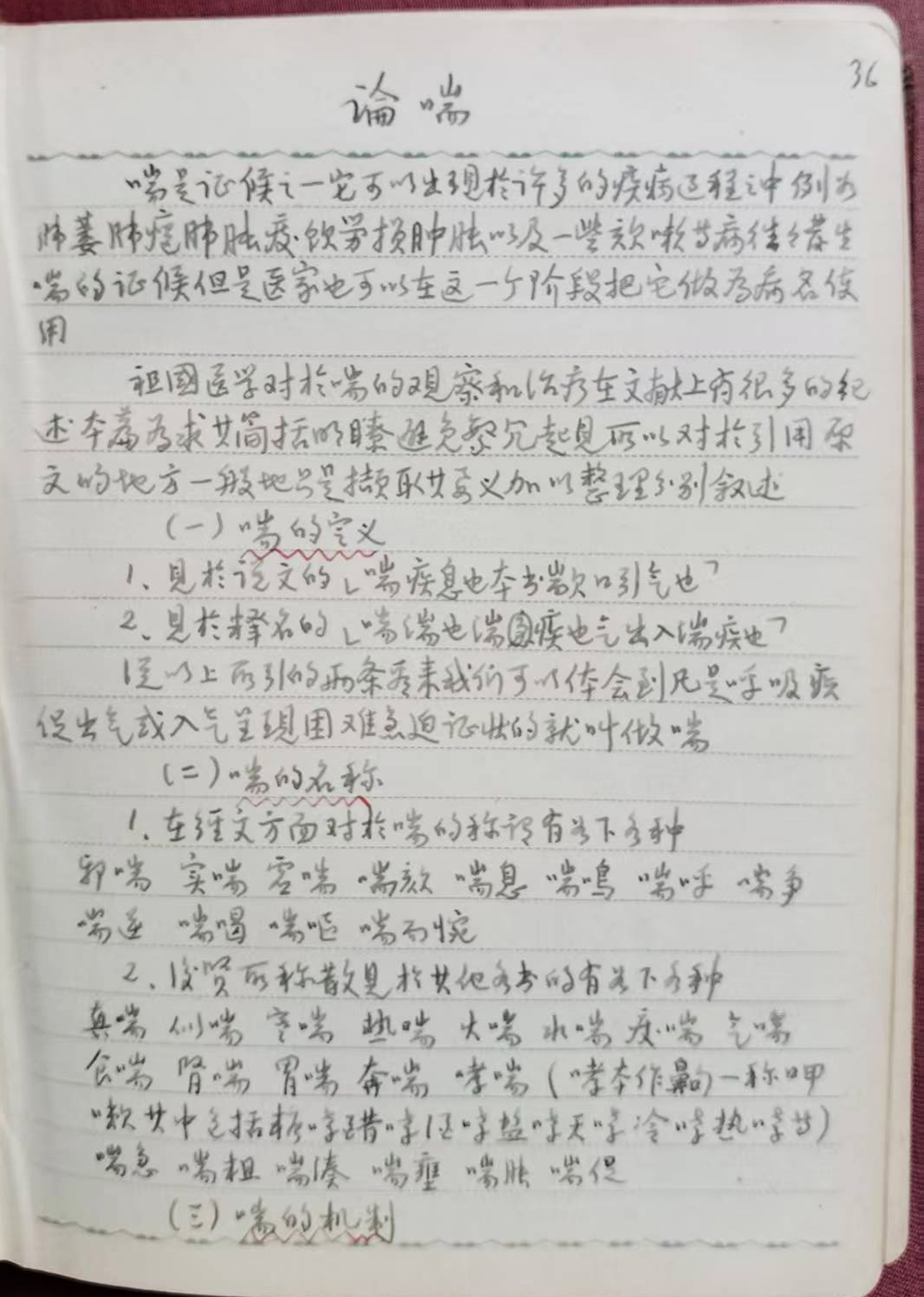

《祖国医学治疗癌症方药的探索》书影。

姚伯藩和我是邻居,常在家属大院内和我父亲下围棋、唱京剧,也交流病例。上世纪六十年代著有《祖国医学治疗癌症方药的探索》一书,是金陵医派专门研究治瘤治癌的名医。遗憾的是,他没有子嗣从医,少有学生,也没有留下案例。我常常想起姚伯藩医生,更是经常翻阅他的专著,每当碰到难治之症,需要寻找方药路径,便把他的著述作为重要的参考。

1 . 深海鱼类(含三文鱼、鳕鱼、沙丁鱼及金枪鱼等)

2 . 莓果类(含不老莓、蓝莓、黑莓等等)

3 . 十字花科蔬菜(含西兰花、大小白菜、包菜、花椰菜、萝卜、芥菜、雪里蕻、甘蓝类、榨菜等等)

4 . 沙棘刺梨

5 . 菌菇类(含蘑菇、香菇、羊肚菌等等)

6 . 番茄

7 . 巴西坚果

8 . 绿茶

9 . 生可可粉

10 . 奇亚籽

11 . 牛油果

12 . 石榴

13 . 姜黄粉

14 . 黑胡椒

15 . 生姜

16 . 大蒜

17 . 燕麦

18 . 发酵食品(含 酸奶、纳豆、天贝及泡菜等)

19 . 山茶油

20 . 橄榄油

1、 建国前的名医

朱子卿、随仲卿、武俊卿、王小石、徐近人、杨伯雅、

隋翰英、赵子新、程调之、高锦堂、钱木斋、黄慎斋、

万朗斋、孙也韩、张简斋、濮凤笙,汪绍笙,周柳亭、

王翰臣、井振亚、赵渭川、杨绍伯、朱亦丹、戴润生、

王亭东、刘少如、葛慰堂、毕正清、贾受权、荆金芳、

韩永福、张栋梁、梁筱亭、丁辅廷、曹渭渔、邓鲁泉、

程寿山、王励吾、张筱川、冯端生

2、 建国初期的名医

南京市中医院:姚伯藩

鼓楼医院:马翰波、金友兰、严品清、韩世荫

南京二院:褚篷仙

门西医院:谌慕韩、朱卓甫、石筱轩、梁继亭

玄武中医院:徐绍培(丹凤街)、谌达夫(长江卫生所)、金礼园(大行宫)

秦淮中医院:郭受天、戴洛卿(三山街)、徐绍如(大油)

民间名医:

徐绍如、胡乐之、温燕西、陶本铎、徐来青、鲁少夫

杨伯英、林镇斋、张友直、凌颂芬、王祥孙、陈思可、

沈济时、张幼诚、邓竞龙,鲁莪山、王井伯、杨超群、

凌颂共、由 崑

|

|

|

视觉共享交流 ,包含:纪实图片 / 纪实短视频 / 动漫 / 绘画/ 艺术 / 科普鉴赏 等

联系方式

邮箱:dvmei@126.com

http://www.xjiedv.com

备案/许可证编号为:苏ICP备19002495号